作家、演員——鄧九雲。(圖片提供/鄧九雲)

她是作家,也是演員,亦曾是模特兒。三個身分,可以說是鄧九雲展露自我的排序,然而倒過來卻才是她的人生順序。鄧九雲的行蹤如雲,有時在劇場,有時在電視劇與電影,近年則在文學裡綻放光芒。在2015年短篇小說集《用走的去跳舞》中,詩人陸穎魚如此形容她:「白開水的文字,裡面飛著一隻令人積極熱情的蜜蜂。」

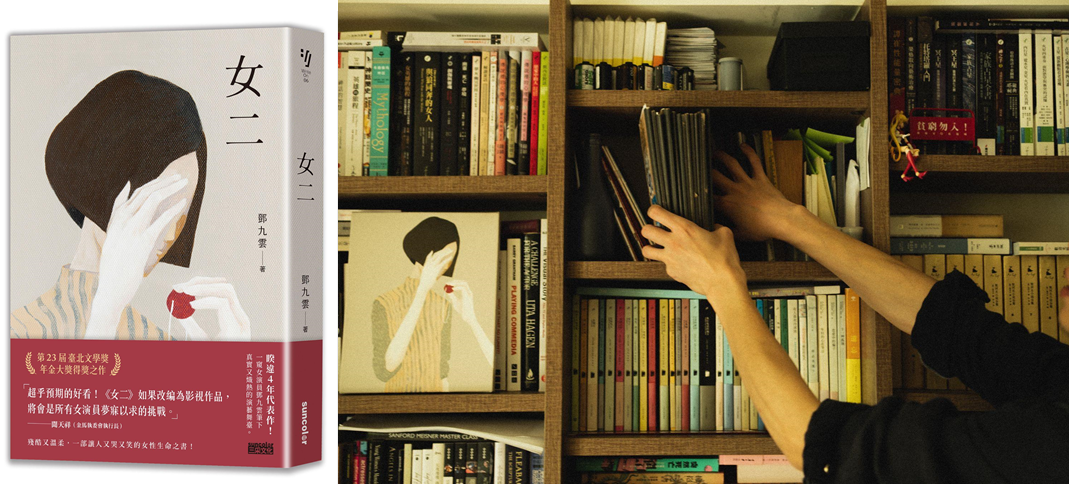

似水無形,鄧九雲出道多年一直很低調,卻也如水般能容、能淨,切換於各種角色之間。初出道時,鄧九雲曾演過多部偶像劇,後來,她把更多心力投注在電影、舞台劇、和寫作之上,2023年出版的《女二》是鄧九雲的第一部長篇小說,這是她獲得「第23屆臺北文學獎─臺北文學年金獎助計畫」之後,花了一年完成的作品,文字清新但不青澀,筆下角色稜角分明,字裡行間隱約還能嗅到作者的話外音。

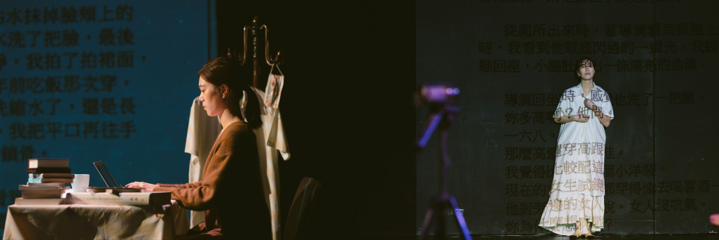

《女二》的出版為鄧九雲開啟了更多的可能,她和設計師曾乙文一起,以這部小說為文本,衍生出「演員與道具的重構:單人表演《女二》與推測物件的前期對話」計畫,將「表演」(acting)與「設計」(design)置放於相同的起點,攜手探索「敘事」的能動性。

鄧九雲近期參演了《365分之一》(左圖) 和《呼吸練習》(右圖) 兩部短片,挑戰母親角色。(圖片提供/鄧九雲)

地基鬆動了 表演才正要開始

好玩的事情變多,花在戲劇的時間自然就少了,參演作品減量,也代表著鄧九雲可以更有意識地挑選合作對象,「如果作為演員就是導演叫我幹嘛就幹嘛,那我就不想演了,我覺得很無聊。」比起無頭蒼蠅似狂接猛演,她更希望能和主創團隊一起工作發想,激發創作的火花。

鄧九雲近期參演的兩部作品都是短片,而且飾演的都是母親的角色。其中一部,是入圍2024年金穗獎劇情片的《365分之一》。這部短片是台灣大哥大支持原創影視音內容的「勇敢追夢6.0」計畫所扶植的創作,潛力新銳導演王彥蘋依個人經歷改編,從劇本撰寫、選角、拍攝到後製親力親為。鄧九雲在片中飾演的母親,一方面要面對正值青春期的叛逆女兒,還要照顧患有自閉症的兒子,是一個充滿矛盾、衝突,復又試圖理解、尋找平衡的家庭故事。

甚少接演短片、也沒當過母親的她,起初對這個角色多多少少是有些考慮的,但在和導演王彥蘋的溝通過程中,她發現兩人不但頻率相近,關注的議題也多所重疊,最重要的是,鄧九雲知道這是一次挑戰自己的機會,「和主創者一起創作,一起想些好玩的東西、一起形塑角色,這樣的演戲對我來說才有意義。」

有趣的是,心理上對演戲的執著鬆動了,鄧九雲感覺自己的表演也鬆了。「若說過去我對表演的認知是一棟房子,現在就是地基開始鬆了,讓房子倒掉或重蓋都可以。」雖不至於完全放掉科班訓練出來的演員身體,但人生體驗所形塑的演員狀態漸漸發酵,剛跨過40歲的鄧九雲,最好的時刻彷彿才剛開始。

鄧九雲家中的書桌,是她伏案寫作不輟的地方。(攝影/周妤)

自小在台北市文山區長大,鄧九雲一直以政大新聞系為第一志願,偏偏聯考一時失手,進了韓文系,她索性到傳播學院修了好多課,後來發現自己最喜歡的是廣告,就這樣取得廣告與韓文的雙主修。彼時的她高挑清秀,演藝之路近在眼前,喜歡演戲的她又毅然前往英國進修,拿到東15表演學院的表演碩士。講究邏輯,不多做白工,要做就把事情做到好,要演戲就成為科班生,這樣的性格是優點,卻也可能成為表演工作的障礙,「因為演員並不一定適用這樣的邏輯。」

大學時的鄧九雲喜歡行銷企劃,行銷的概念讓她總是有意識地知道TA(Target Audience)的存在,也帶著這樣的思路與脈絡面對職涯。不管做什麼,都保有這一絲理性。這樣的她,第一時間就意會到模特兒工作不適合自己,她從來不想把自己包裝成商品。至於演員,她也笑說自己不能算稱職,她引述另一半的分析,「演戲的時候沒有那麼多邏輯,但『鄧九雲』本身就是一個邏輯工作者。」近幾年也開課教演戲與讀劇的她看得透徹,「演員的『當下』往往比邏輯還重要,很多時候,演員身上直覺性、原生性的東西,才是真正需要的。」

編導是鄧九雲在演員之外的另一重身分。圖為2022動見体《SOLO鍊結反應Solo》單人編導演作品《虛構想像與真實》。(圖片提供/鄧九雲)

創作所擁有的自主權是對演員身體的一種反動

「如果說我的表演在大學,寫作就還在中學。」鄧九雲始終在書寫,慣用的MUJI筆記換了好多本,她習慣把隨筆的靈感與各種瑣碎筆記都寫下來,十年間不知不覺累積了厚厚的一疊,長出了數本短篇小說與散文,也創作對白文本。儘管被大家記得的總是演員的身分,但她更喜歡身為作家時具有個人意識與自主性的鄧九雲。

鄧九雲習慣使用同一款筆記本,隨時隨地記錄書寫,幾年下來累積了厚厚一疊。(攝影/周妤)

《女二》拿到台北文學獎年金大獎的時候,鄧九雲開始認真地將寫作設為生活第一要務,她笑稱這股動力來自一種賭氣,像是對原本演員工作的反動。身為演員的鄧九雲只能被選擇、被指導、被動地完成作品,這回她就想試試,自己能不能主動做點東西,甚至換來一點點成績。事實證明《女二》不但獲得台北文學獎的肯定,也入圍了臺灣文學獎「金典獎」;2023年底再度入選文策院國際內容版權交易與創投提案平台(TCCF),獲得兩項大獎。

賭氣寫下的第一本長篇小說,讓鄧九雲累積更多底氣去挑戰自己,她決定往產業上游走,讓自己不只是創作者,還是那個能可以保障故事原型的人。「擁有控制權,也像是對過往演員被動身分的一種反動。」她笑說開發與創作基本上是左腦跟右腦,思考模式是衝突的,「但現在環境就是如此,與其原地抱怨,不如起身試試看。」一如過去乾脆起身創作時的積極,這次她也乾脆地跳進另一個腦袋,一邊了解產業端的操作,同時也投入朋友的舞台劇電影劇本開發。走到這個階段,拿回主控權的堅定已隨作品的發酵跟著落實,儘管她謙稱相較於表演,寫作還在中學程度,但她已給自己鋪了一條擁有選擇權的路。

近期她剛改掉手寫筆記本的習慣,為自己添置了閱讀器與IPAD,但還是習慣紀錄下每天寫的字數,追蹤寫作進度。她自嘲寫作像在寫論文,極度效率地維持文字的產出。然而回頭看當初花了整整一年寫成的《女二》,修改兩次就交稿,出版也不再改了。對她來說,這個故事就是這樣了,「當你夠喜歡自己的東西時,其實沒有人可以動搖你。」

《女二》的完成與獲獎,為鄧九雲的寫作之路打開一扇窗,開啟各種可能性。(右圖攝影/周妤)

作品會自己開花 不能揠苗助長

採訪剛開始時,鄧九雲悠悠地說:「我一直都在做很多事情,每次的事情也都不太一樣。」她的人一如她的文字,溫暖和煦,話語亦是條理清晰,也總能從一個問題延伸到另一個視角、再帶到新的問題。她不諱言自己性子急,過去習慣把工作擺在生活的最前面;寫作時亦然,凡事只要開始,就把生活都往後推。「不過石黑一雄曾說過,一個作者一輩子能寫出來的東西就只有那些,這對我來說是一個提醒,慢慢寫就好,才不會太快寫完。」她笑說。

《女二》不只是對鄧九雲職涯的肯定,也稍稍鬆動了她對寫作的執拗與強迫。好比去年她寫了一篇六萬字的中篇,修了再修,老覺得故事還沒有完成,直到今年她看著架構,才恍然其實還可以有第二部、第三部……,這是下筆前完全沒有料到的事。「如今的我終於知道,小說需要時間,故事會自己長出來,不太能勉強。」儘管有點無奈,但更多的是發現新大陸的興味盎然。她還是會焦慮,但不再讓自己困在焦慮裏頭;一邊做很多事,照常過生活,也積極出去看不同的東西,慢慢慢慢地讓故事發芽。「作品會自己開花,硬要助長,反而會整個崩塌。」

從小說《女二》延伸的共創作品「演員與道具的重構:單人表演《女二》與推測物件的前期對話」,改變了鄧九雲對表演的認知與想法。(圖片提供/鄧九雲)

2023年她與熟識的設計師曾乙文共同創作C-LAB的扶植計畫,過程是各種碰撞與激盪,最後以一場單人表演作結。充滿火花的過程,卻核彈式地打碎她對表演的認知。過去她教讀劇,會要求技術上達到標準,如今自己卻捫心自問:「符合標準才是好的嗎?」、「同一篇文章給不具備口條的素人讀,就是不好的表演嗎?」鄧九雲突然發現自己放下對技藝的嚴格要求,開始能欣賞瑕疵的美了。過去的她總是以教練自居,不管是對學生或自己,一味地加強訓練、不喜歡選手放假,卻常常忘了,自己也是選手。現在她會提醒自己,要暖身、要記得放假,也要好好生活。

地基鬆動了,鄧九雲也開始鬆了。現在的她會對學生說,「要口齒清晰,但每個人都可以有自己的口音。」也會不時提醒自己「演員一定要變成同一個樣子嗎?他們本來就是不一樣的人啊!」如此的狀態是她過去不曾體會,既能享受生命經歷帶給自己的豐沛,也不再勉強自己追著進度、拼盡全力跟時間賽跑。「愛自己很難,我到現在都還在學習,但可以確定的是,我比較喜歡現在的自己了。」

2019年鄧九雲與両両製造 Double & Cross Theater Group合作的小說聚場《女兒房》。(圖片提供/鄧九雲)

果陀編導讀劇現場。(圖片提供/鄧九雲)

撰文/Stella Tsai

進入本網站瀏覽或使用時,視同使用者已完全瞭解並接受本聲明中所有規範、中華民國相關法規、一切國際網路規範及使用慣例,並不得為任何不法目的使用本網站。本網站之所有著作、視聽內容及資料以及網站畫面資料之安排,其著作權、專利權、商標、營業秘密及其他智慧財產權,均為財團法人臺北文創基金會(以下簡稱「臺北文創基金會」)之合法權利人所有,除事先經臺北文創基金會或其權利人之合法授權,任何人皆不得擅自以任何形式複製、改作、編輯、散布、傳輸或其他目的加以使用,否則應負所有法律責任,臺北文創基金會得依法請求回復原狀及損害賠償。

本網站之內容及程式為臺北文創基金會之智慧財產,未經臺北文創基金會授權,不得擅自複製、進行還原工程(reverse engineering)、解編(de-compile)或反向組譯(disassemble)任何功能或程式。使用者不得以任何方式企圖破壞及干擾臺北文創基金會各項資料與功能,且不得有入侵或破壞網路上任何系統之企圖或行為,否則依法追究。 臺北文創基金會將盡力確保網站資料正確且可信賴,所有的資料均以現況提供。然而,錯誤難免發生,臺北文創基金會對網站內容的打字錯誤或其他不正確之部份不負任何法律責任。臺北文創基金會保留修改網站內容之權利。 臺北文創基金會當盡力維護傳輸內容之品質,然若遇天災、電力通訊等不可抗力因素,導致無法順利傳輸內容時,得中斷提供服務。臺北文創基金會對於無法使用各內容,所發生之任何直接、間接、衍生或特別損害,不負任何賠償責任。

為保障您的權益, 請您詳閱下列隱私權保護政策內容:

一、適用範圍

隱私權保護政策內容,包括財團法人臺北文創基金會如何(以下稱「臺北文創基金會」)處理網路使用者使用本網站服務、參加臺北文創基金會活動、申請加入本網站會員及進行線上購物等時所蒐集到的身份識別資料,也包括臺北文創基金會如何處理在其他單位或個人與本活動合作時分享的任何身份識別資料。

二、資料之蒐集

臺北文創基金會在您使用本網站時,包括:瀏覽網頁、參加各類活動、訂閱電子報或使用其他網站服務時,將會請您提供您的個人相關資料,包括但不限於行動電話門號、身分證字號、行動電話SIM卡號碼、姓名、電子郵件地址…等。 臺北文創基金會將保留您所提供的上述資料,也會保留您上網瀏覽或查詢時,在系統上產生的相關記錄,包括IP位址、使用時間、瀏覽器、瀏覽及點選紀錄等。

個資告知事項

為確保您的權益,請詳閱以下個人資料保護法告知事項:

(一) 非公務機關名稱:財團法人臺北文創基金會。

(二) 蒐集之目的:040/行銷、049/宗教、非營利組織業務、063/非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用、069/契約、類似契約或其他法律關係事務、077/訂位、住宿登記與購票業務、090/消費者、客戶管理與服務、104/帳務管理及債權交易業務、115/博物館、美術館、紀念館或其他公、私營造物業務、116/場所進出安全管理、129/會計與相關服務、136/資(通)訊與資料庫管理、157/調查、統計與研究分析、181/其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務。

(三)個人資料之類別:依主管機關公告之個人資料類別(包括但不限於載於各類文件之客戶、其代理人及法定代理人之個人資料等)。

(四) 個人資料利用之期間、地區、對象及方式:

(四) 個人資料利用之期間、地區、對象及方式:

三、資料之保護

臺北文創基金會會將您的個人資料完整儲存於我們的資料儲存系統中,並以嚴密的保護措施防止未經授權人員之接觸。

臺北文創基金會充分瞭解用戶資料之保密是我們的基本責任,如有違反保密義務者,將受相關法律及內部規定之處分。

為了保護您個人資料之完整及安全,保存您個人資料之資料處理系統均已接受妥善的維護,並符合相關主管機關嚴格之要求,以保障您的個人資料不會被不當取得或破壞。

如因業務需要有必要委託第三者提供服務時,本基金會亦會嚴格要求其遵守保密義務,並且採取必要檢查程序以確定其將確實遵守。

四、資料之使用

臺北文創基金會對於您個人資料之使用,除非法令或前述第二項另有規定,僅在蒐集之特定目的及相關法令規定之範圍內為之。

除非經由您的同意或其他法令之特別規定,臺北文創基金會絕不會將您的個人資料揭露於第三人或使用於蒐集目的以外之其他用途。

五、連結網頁之使用

本網站的網頁可能提供其他網站的網路連結,您也可經由本網站所提供的連結,點選進入其他網站。但本網站並不保護您於該連結網站中的隱私權。

七、Cookie之使用

為提供您更完善的個人化服務,本網站可能會使用Cookie以紀錄及分析使用者行為,此系統能夠辨識使用者,例如依您偏好的特定種類資料執行不同動作。

八、隱私權保護政策之修正

臺北文創基金會之隱私權保護政策將因應需求隨時進行修正,以落實保障使用者隱私權之立意。修正後的條款將刊登於臺北文創基金會網站上。